Por Simão Pessoa

Em 1977, eu e Mário Adolfo havíamos nos cruzado nos corredores do ICHL para estudar algumas matérias na mesma classe (ele fazendo Comunicação Social, eu, engenheiro recém-saido da UTAM, fazendo Administração), quando resolvemos incendiar o cabaré.

Nossa primeira tentativa de fazer um jornal universitário de “idéias, cultura e preocupações sociais” esbarrou no cangaço da moçada.

O pai da idéia tinha sido o Plínio Valério, que já editava o suplemento Vida, no jornal A Crítica, e estudava na mesma classe do Mário Adolfo.

A maioria dos colaboradores (Inácio Oliveira, Cláudio Barbosa, Carlos Dias, Torrinho, Margareth, etc.) era da mesma turma, mas também havia gente de outros cursos (Débora Mello, de Letras, e Mônica Xavier, de Economia, por exemplo).

Eles me pediram para fazer o editorial do número zero.

Eu fiz, do jeito que me foi encomendado: sarcástico, insolente e desafiador.

Quando os caras leram, acharam que aquilo era um convite para sermos presos pela ditadura (no ano anterior, vários dirigentes do PCdoB haviam sido mortos pela polícia no bairro da Lapa, em São Paulo, e, naquele ano, o presidente Geisel havia editado o famigerado “pacote de abril”).

O jornal morreu na mesma hora, no boteco Tamborete do Reitor, ali em frente da Embratel (hoje UEA). Não houve choro nem vela.

Foi a partir desse episódio que conheci Orlando Farias e passei a me enturmar com o pessoal do PCB, cujo “aparelho” ficava no bairro da Aparecida sob o sugestivo nome de “Casa da Cultura”.

Com eles, cheguei a editar o zine Alavanca, no inicio dos anos 80, destinado aos operários do Distrito Industrial e que acabou se transformando na semente da Oposição Sindical Metalúrgica (OSM), também conhecida como Puxirum.

No início de 1983, conheci o economista Theodoro Botinelly, nascido em Autazes, um freqüentador do Bar do Armando que já havia estudado na Universidade Paulo Lumumba, em Moscou, na URSS, nos anos 60.

O intermediário do encontro foi meu compadre Adalberto de Melo Franco, esse sujeito aí de cima e meu companheiro de turma da UTAM.

Adalberto havia sido aluno do economista quando estudava engenharia na FUA, hoje Ufam.

Professor do ICHL, Botica estava insatisfeito com o rumo conservador que o PMDB estava tomando – ele havia treinado os fiscais do PMDB na eleição de 1982 – e me propôs ajudá-lo a fundar o PDT no Amazonas.

Reuni a parte mais politizada da OSM (Carlos Lacerda, José Carlos Marinho, Alberto Gordo, Chico Fera, Jonacy Bentes, Zé Raimundo, etc), e, em dois meses, fundamos o diretório municipal de Manaus.

Fui eleito o primeiro presidente do diretório, com direito a saudação enviada pelo inesquecível Doutel de Andrade, secretário-geral do partido.

O Vicente Filizzola foi eleito secretário-geral e o poeta Narciso Lobo, tesoureiro. José Carlos Marinho, Chico Fera e Alberto Gordo ficaram como suplentes da direção municipal.

A sede oficial do PDT era na rua Lobo D’Almada, ao lado do Bar Construção, mas o Bar do Armando virou nossa sede informal.

No ano seguinte, 1984, disputamos a eleição do Sindicato dos Metalúrgicos, que começou a escrever uma nova página no sindicalismo amazonense.

Sem recursos financeiros, mas com o apoio da maioria dos sindicatos combativos locais e nacionais, inclusive da ANAMPOS (Associação Nacional de Movimentos Populares e Oposições Sindicais), da recém-fundada Central Única de Trabalhadores (CUT) e de sindicalistas ligados ao amazonense Luiz Antônio Medeiros, ex-deputado federal por São Paulo, a OSM “Puxirum” derrotou a pelegada de Chico Risadinha, com o operário Ricardo Moraes, da Phlips, na presidência, e eu, engenheiro eletrônico da Philco, na vice-presidência.

Eu e Carlos Lacerda simulando o enterro do peleguismo no movimento sindical

No mesmo ano, financiamos a fundação da Central Única dos Trabalhadores (CUT) do Amazonas.

O sindicalista Jaques Castro, meu cunhado, da Oposição Sindical dos Químicos, foi o primeiro presidente eleito, apesar de muitas manobras escusas para entregar a direção da CUT ao Adonay Sabá, presidente do Sindicato dos Professores.

Não garanto, mas acho que o Jaques Castro, puto com as manobras antidemocráticas, acabou abrindo mão do cargo.

Em 1985, depois de uma greve histórica que abalou o Distrito Industrial, uma pequena parte de suplentes da diretoria foi manobrada pela FASE (que havia sido expulsa de Santarém, no Pará, pelo sindicalista Avelino Ganzer, depois eleito deputado federal pelo PT) e resolveu partir para a retaliação.

Os suplentes de diretores Elson Mello, José Silvestre, Magno Frazão e Elias Sereno, todos operários que não haviam concluído o segundo grau, convenceram o presidente Ricardo Moraes a convocar uma assembléia geral para nos expulsar sob o argumento esdrúxulo “de que a maioria dos diretores tinha curso superior e, por conseguinte, estava mancomunada com os patrões”.

Foi um balde de água fria na nossa cosmovisão socialista.

Até então, a gente achava que o que mudaria a correlação de forças entre patrões e operários era o domínio da informação.

Quanto mais pessoas letradas e informadas do outro lado da barricada, melhor.

Os tais sindicalistas “fasistas” (quase escrevo “fascistas”) defendiam a indigência informacional e cultural.

Sugeriram que eu deixasse o cargo de chefe de engenharia da Philco e fosse trabalhar como operário na linha de montagem de outra empresa.

Apostaram todas as fichas no “obreirismo”, cujo símbolo mais patético acabou sendo o próprio Ricardo Moraes.

Em dezembro daquele ano, numa reunião tumultuada, eu e a minha turma (Chico Fera, Francisco Bill, Aninha, Alberto Gordo, José Carlos Marinho, Jonacy, João Adalberto, Carlos Lacerda, Cely, Isabel Alegria, etc.), a maioria filiada ao PDT, renunciamos ao cargo de diretores, enojados com a roubalheira que havia se instalado na entidade, e fomos comemorar a decisão no Bar do Armando.

Nunca mais colocamos os pés no sindicato.

Deu no que deu: reeleito presidente do sindicato em 1997, Ricardo Moraes foi eleito deputado federal pelo PT, em 1990, e depois expulso do partido por corrupção.

De 1993 pra cá, o Sindicato dos Metarlúgicos só freqüenta manchetes policiais e se transformou na entidade mais pelega e corrupta do sindicalismo amazonense.

O atual presidente, Valdemir Santana, vulgo Cabeça, era contramestre na Philco, na época em que eu era vice-presidente do Sindicato.

Em 1985, a gente estava em uma campanha para aumentar o número de sindicalizados prometendo o paraíso aos metalúrgicos, quando o operário Paulo Augusto, da linha de produção do tevê P&B, da Philco, me procurou, na sala da Engenharia de Fábrica.

Ele e mais meia dúzia de operários haviam se sindicalizado porque confiavam na gente, mas haviam sido demitidos na mesma semana pelo Cabeça, que não queria ninguém sindicalizado na sua linha de montagem.

Fui falar com o José Renato Santiago, diretor residente da Philco da Amazônia e presidente do sindicato patronal da categoria, sobre a sacanagem que estava acontecendo e que feria o acordo coletivo firmado no ano anterior.

Os operários não foram readmitidos, por conta da política de recursos humanos da empresa, mas o contrameste Cabeça pegou o beco no mesmo dia.

Diferente de outros empresários do DI, o engenheiro José Renato Santiago, meu amigo até hoje, sempre cumpriu rigorosamente os acordos coletivos firmados entre o Sindicato dos Metalúrgicos e o Sindicato das Indústrias de Aparelhos Eletrônicos.

Confesso que fiquei espantado ao saber que o Cabeça havia se tornado presidente do Sindicato dos Metalúrgicos em 2003 e que está na presidência até hoje, sem eleições na entidade, graças a uma série de chicanas jurídicas.

Soube, também, que ele agora é rentista (se tornou proprietário de mais de 20 imóveis, todos alugados, na Zona Leste da cidade) e que quase emplacou seu filho como deputado estadual nas últimas eleições.

A grande contribuição do PT depois que chegou ao poder foi pulverizar nossos sonhos de igualdade social e transformar em heróis aqueles vagabundos ociosos que queriam somente se locupletar com o dinheiro público.

Em 1988, eu e Carlos Lacerda participamos da fundação da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM), em Brasília.

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Luiz Antonio Medeiros, foi eleito primeiro presidente da entidade.

Eu fui eleito Diretor Regional - Norte, tendo o Carlos Lacerda como suplente.

Quando troquei as fábricas do Distrito Industrial pelas agências de publicidade e redações de jornais, a partir de 1991, também pendurei as chuteiras no movimento sindical.

Naquele mesmo ano, Carlos Lacerda assumiu meu lugar na eleição da CNTM e continua na luta até hoje, tendo ajudado a fundar a Força Sindical no Amazonas e sido seu primeiro presidente.

Atualmente, ele mora em Brasília (DF), mantendo seu mesmo padrão de classe média (é engenheiro mecânico, formado pela UTAM).

Nenhum sindicalista da nossa turma ficou milionário ou virou rentista. Choses.

Fiel leitor do Pasquim, eu acompanhava a distância os desfiles da Banda de Ipanema com uma inveja malsã.

Também não era um neófito em termos carnavalescos: em 1972, com Mário Adolfo, Sadok, Sissi, Antídio Weil, Mazinho, Arlindo, Sérgio, Mubarac, Ailton Santa Fé, Luiz Lobão, Olíbio Xiri, Ricardão, Nilsinho, Fábio, Fernando, Chico, Sidão, Kleber, Wilson Fernandes, Kepelé, Epitacinho, Ruizinho, Petrônio Alto, Petrônio Baixo, Lúcio Preto e outros amigos da Cachoeirinha, fundamos o “Bloco do Macacão”, que depois foi rebatizado de “Andanças de Ciganos”, ganhou cinco títulos consecutivos no concurso oficial de blocos de enredo e se transformou na primeira escola de samba do bairro.

Eu comecei a freqüentar o Bar do Armando no início dos anos 80, por iniciativa do jornalista Mário Adolfo.

Até então, meu bares favoritos eram o “Pequeno Princípe”, no cruzamento da Ferreira Pena com a Monsenhor Coutinho, e o “Bar do Fredoca”, na Praça 14 de Janeiro.

Na época, Mário Adolfo era repórter do jornal A Crítica, cuja redação ficava na rua Joaquim Sarmento, ali no Centro, e eu era engenheiro da Philco, lá no Distrito Industrial.

Apesar de morarmos perto um do outro (eu, no conjunto Petros, ele, no conjunto Tiradentes), não tínhamos o hábito de freqüentar as respectivas casas.

A gente quase sempre se encontrava, para conversar ou discutir as dez mil maneiras de assaltar o céu, em botecos decadentes e fedendo a mijo.

O Bar do Armando era uma mistura de mercearia e bodega.

O balcão, de parede a parede, ficava a dois metros das portas e existiam apenas duas mesas, ambas de tampo metalizado.

Era nesse espaço minúsculo (6 m², no máximo), sem direito a banheiro (os mais enturmados mijavam na garagem do comerciante, ao lado, onde também funcionava um depósito clandestino de quelônios. Eu e Mário Adolfo sempre preferimos os benjaminzeiros da praça São Sebastião), que as cabeças mais brilhantes da cidade iam conspirar e sonhar com uma sociedade mais justa.

Aos domingos pela manhã, quando íamos curar a pavorosa ressaca da noite anterior colocando mais cerveja gelada na serpentina, um violinista cigano nos transformava em “Zorba, o grego”, com suas tzardas cabalísticas que nos cortavam o coração.

Foi o mais próximo que já cheguei do paraíso.

O bar tinha uma única fama: vendia a cerveja mais gelada da cidade.

O diabo é que o Armando não dependia de vender birita (aquilo era uma espécie de concessão lusitana).

Ele vivia de vender aquelas coisas típicas das bodegas: latas de conserva, azeite a granel, pão dormido, mantas de jabá, bolachas, farinha, pirarucu seco, etc.

O “boca a boca” dos biriteiros a respeito da cerveja mais gelada de Manaus começou a fazer a fama do pedaço e, de repente, o espaço ficou pequeno pra caber tanta gente.

Era impossível 50 caras beberem em 6 m² sem acabarem brigando.

Alguns anos depois, sabiamente, Armando encerrou as atividades da mercearia, arrastou o balcão para o meio da casa, conseguiu algumas mesas em consignação e, simplesmente, quintuplicou o espaço. Foi uma festa.

Semanalmente, 400 grades de cerveja eram consumidas ali, em grande estilo.

Durante os anos 80, aquele foi, sem sombra de dúvidas, o espaço mais democrático que já existiu em Manaus.

Anarquista confesso, simpatizante do trotskismo e enturmado com a galera do PCB, o Bar do Armando era o único lugar do universo em que eu me sentava ao lado de um militante do PCdoB (João Pedro, Francisco Sávio, George Tasso, etc.) sem sentir ânsia de esganá-lo.

Discutíamos tudo, da Pedra de Roseta ao sexo dos anjos. Éramos os próprios cavaleiros templários, lutando por um mundo mais justo – e cada um tendo seu próprio senso de justiça no bolso do colete.

A discussão sobre a “mais valia” e outros textos-cabeça de Marx, Engels e Lênin era tão corriqueira quanto discutir a última aventura do Asterix contra os Bretões.

Claro que ninguém chegava a um consenso sobre porra nenhuma.

O atual senador João Pedro Gonçalves (PT), Simão Pessoa e Carlos Araújo

Quando, tempos depois, discutindo nossos pontos de vista nas incendiárias assembléias estudantis e sindicais, vinha a vontade de dizer “você fala isso porque é um reacionário filho da puta” e acabávamos falando “eu penso que o companheiro está equivocado”, só havia uma explicação lógica: éramos parceiros de birita no Bar do Armando.

Aquele fato, em si, era superior a qualquer ideologia.

O bar ainda comportava uma divisão territorial.

Na ponta do balcão, perto dos sanitários, reunia-se a turma do Judiciário (juízes, advogados, promotores), sob a liderança de Jomar Fernandes, Lino Chixaro e Francisco Cruz.

Eles tinham um hábito em comum: só bebiam Brahma (isso, quando a Antarctica estava no auge e era a cerveja mais vendida da cidade), o que afugentava os “bicões”.

Na outa ponta do balcão, quase na entrada do boteco, ficava a turma de músicos e compositores, liderados por Afonso Toscano, Manuel Batera, Celito Chaves e Américo Madrugada.

As duas turmas bebiam em pé, coisa de profissionais.

Nas mesas internas, pontificavam os amadores (biriteiros eventuais, transeuntes, comerciários, estudantes), gente que era atraída ao bar pela fama do famoso sanduíche de pernil preparado pelo português, batizado carinhosamente de “X-Porco”, e pela cerveja estupidamente gelada.

Carlos Castro, Arnaldo Garcez, Zemari Pinto, Jackson Chaves, Simão Pessoa, Inácio Oliveira, Orlando Carioca, Lizandra, Jô Almeida, Davi Almeida e Antonio Paulo Graça

Nas mesas externas, ao ar livre, pontificavam os militantes políticos, sindicalistas, escritores e jornalistas, separados pelas próprias turmas, mas trocando provocações afiadíssimas com os desafetos.

De vez em quando uma discussão mais séria interrompia aquelas nossas divagações existencialistas sem eira nem beira.

Apesar de ser escritor, sindicalista e militante político, acabei na patota dos jornalistas. Explico.

Em 1982, o Mário Adolfo já fazia desde o ano anterior uma coluna dominical de humor, chamada “Satiribol”, no caderno de esportes do jornal A Crítica.

Em março daquele ano, o jornalista Ernesto Coelho, meu colega de classe na ETFA, me convidou pra fazer uma coisa parecida no jornal A Notícia.

O editor de esportes era o atual procurador de Justiça Nicolau Libório (que mais tarde acabaria tio da minha filha caçula, Marisa), um incendiário repórter de pista da rádio Difusora.

Ele me deu uma pequena coluna dominical e, por conta da repercussão da coluna no primeiro mês, uma página inteira aos domingos. Foi a glória!

Em vez de fazer como o Mário Adolfo, que ironizava apenas a decadência do futebol amazonense, eu comecei a bater a torto e direito nos politiqueiros, nos corruptos, nos imbecis, enfim, nessas tralhas que até hoje nos machucam o fígado.

Não sei se aumentei a circulação do jornal, mas com dois meses minha página era bastante comentada, se não em tudo quanto era boteco, pelo menos no Bar do Armando.

Ainda hoje fico meio encabulado quando um fã mais doentio me mostra um recorte do jornal daquela época.

Nicolau Libório me deu liberdade total de criação e resolvi apelar: eu, Ernesto Coelho e outros jornalistas da redação elaborávamos cartas de “leitores” e produzíamos respostas alucinantes. Mais ou menos na mesma linha que o Ivan Lessa, sob o psudônimo Edélsio Tavares, fazia no Pasquim.

Virou uma zona, porque uma porrada de leitores começou a escrever cartas de verdade, esculhambando ou elogiando os nossos textos.

Era tanta carta que metade da página ficou reservada aos leitores.

E a gente sacaneando meio mundo nas respostas.

Flávio Seabra e Simão Pessoa durante o lançamento do livro Meu Bloco na Rua, do Mário Adolfo, no ano passado, na quadra do GRES Andanças de Ciganos

No jornal A Crítica, a nossa nova sacanagem caiu como uma bomba atômica.

Flávio Seabra, editor de Esportes, chamou o Mário Adolfo às falas: “Porra, curumim, essa tua coluna tem quase um ano e não recebe uma carta. Aquele sacana do Simão, com menos de três meses, está recebendo mais de 20 cartas por semana. O quê que está acontecendo?”.

Mario bateu de bico: “Porra, Seabra, aquilo tudo é ficção. O Simão inventa aquelas porras todas. Se você olhar direito o nome dos leitores vai ver que é tudo nome de amigos da gente ou de colegas da faculdade. A onda dele é anarquizar com meio mundo”.

Acho que fiquei “anarquizando” meio mundo até setembro ou outubro de 82.

Nesse meio tempo, comecei a ter de viajar pra São Paulo a serviço da Philco e, evidentemente, passei a atrasar a página (haja calhau para cobrir meus furos!).

Um dia, liguei pro Ernesto Coelho explicando que não dava mais pra segurar a onda.

Não houve cenas de ciúmes nem ranger de dentes. Foi bom enquanto durou.

Muitos anos depois, Ernesto se transformou no braço direito do Flávio Seabra no jornal Amazonas Em Tempo e eu tive o privilégio de trabalhar com eles dois na mesma redação.

Durante o período em que escrevi “Pequena Área” (era esse o nome da página) nunca recebi uma censura ou um pedido para “aliviar a barra de alguém”.

E olha que eu só chutava da canela pro pescoço.

Mas foi nessas discussões etílico-literário-humorísticas no Bar do Armando que nasceu o “Caderno C”, de A Crítica, o primeiro suplemento cultural digno do nome.

O caderno era editado pelo jornalista Cláudio Barbosa e teve uma existência efêmera (menos de um ano), mas fez história.

Também foi no Bar do Armando que eu e Mário Adolfo inventamos o Candiru, o jornal de maior penetração do Amazonas.

Mas antes de adentramos em tais assuntos, vamos retroceder um pouco no tempo. Essas coisas não acontecem por geração espontânea.

Em 64, se o senhor não está lembrado, a ditadura militar quebrou a continuidade de um processo social que mesmo nos moldes populistas estava “engajando” muita egnte e ficando perigoso.

O período posterior, depois de uns dois anos de marasmo, encontrou uma geração de manauenses (Joaquim Marinho, Assis Mourão, Aníbal Beça, Márcio Souza, Aldisio Filgueiras, Beto Sá Gomes, Sérgio Litaiff, Narciso Lobo, Renan Freitas Pinto, Nestor Nascimento, Deocleciano Souza, Rosendo Lima, José Alfaia, Laiton Medeiros, Amecy Souza, Luiz Maximiano Corrêa, etc.) num aprendizado de mundo voltado “pra fora”.

A política cultural adotada pela ditadura após o grande fechamento de 1968 e o clima de repressão e medo dela resultante criaram uma espécie de “frente ampla das oposições” em todas as áreas.

A literatura radicalizou esta “frente ampla”, reunindo do mesmo lado todos os que se opunham ao sistema em vigor, a despeito das enormes diferenças de visão de mundo, estilos literários e tudo o mais.

Nos anos 70, havia poucas possibilidades de participação social e o processo foi se polarizando à medida que o espaço que a ditadura militar concedia foi-se estreitando. Cada vez ficou mais difícil o meio-termo.

O negócio foi virando ou arriscar a vida ou saltar fora e arranjar um Nirvana qualquer para se refugiar e esperar a chuva passar.

Foi isso precisamente que a minha geração (Guto Rodrigues, Orlando Farias, Mário Adolfo, Rui Brito, Antonio Paulo Graça, Inácio Oliveira, Plínio Valério, Cláudio Barbosa, Rogelio Casado, João Pedro Gonçalves, João Thomé, Marco Gomes, Arnaldo Garcez, José Ribamar Mitoso, etc) teve de escolher: desbunde ou guerrilha, já que a militância em nível de reformismo era negada.

Resistência marginal só houve essas duas. Quem optou por alguma coisa intermediária, optou geralmente pela integração ao sistema.

A partir dos anos 80, as duas gerações citadas anteriormente viraram uma coisa só. (Há diferenças intransponíveis entre uma criança de 10 anos e um sujeito de 20, mas entre um cara de 20 e um de 30 elas são minimizadas.)

Em seguida, com o pós-desbunde da campanha “Diretas Já”, começou haver uma espécie de tomada de campo, a contagem dos mortos, a retirada dos feridos, um processo que desaguou no “Caderno C”, de A Crítica.

Lançamento do livro Faturação do ócio, de Jorge Tufic, em 1975. L. Ruas discursa ao pé do mulateiro, árvore-símbolo do Clube da Madrugada. Atrás dele, de paletó, Luiz Cabral e Tufic. Ao seu lado, de perfil, Aluísio Sampaio.

Até então, o espaço cultural nos jornais impressos de Manaus resumia-se a uma página dominical publicada pelo Clube da Madrugada e às colunas sociais sobre o high-society.

Apesar de admirar o trabalho de Jorge Tufic, Ernesto Penafort, L. Ruas, Élson Farias, Max Carphentier, Anthísthenes Pinto e tantos outros, essa nova geração ampliada discordava da deles em gênero, número e grau.

Os “clubistas” eram sectários e chatos pra burro, dando a impressão de que não existia vida inteligente fora da panelinha literária criada em 54, na praça da Polícia, sob o pé do mulateiro.

“Que porra de clube é esse que não tem nem piscina?”, ironizava Aldisio Filgueiras.

Por meio da “Página Madrugada”, publicada desde os anos 60 em diversos jornais (O Jornal, A Gazeta, A Notícia, A Crítica), eles “faziam” a história a seu favor, puxando a brasa para a própria sardinha, legislando em causa própria.

Tentavam, ainda, exercer o poder cultural na província, manter o arbítrio intelectual, estar por cima da onda e da carne-seca.

O “Caderno C”, que começou a ser publicado no início de 1985, surgiu como uma lufada de ar fresco no nosso marasmo cultural.

A idéia do suplemento foi do jornalista Cláudio Barbosa, que conseguiu vender o projeto para Umberto Calderaro e se tornar seu primeiro editor.

Cláudio convidou uma dezena de novos articulistas para acompanhá-lo na travessura.

Apesar de circular na segunda-feira, em pouco tempo o suplemento se tornou leitura obrigatória nas rodinhas bem informadas.

Na verdade, o que Cláudio Barbosa fez foi abrir o leque e rever totalmente, sem exclusivismo, a lição de todos os ativistas culturais da barelândia.

A página do Clube da Madrugada começou a ser publicada no novo suplemento e, por simples comparação entre o que rolava lá dentro (as mesmices de sempre) e o que rolava do lado de fora (uma prosa porosa esquadrinhando a cultura underground), dava para ver que o buraco era mais embaixo.

Não mais “paideumas”, fatalidades estéticas, visões ordenadas sob um único prisma ou parâmetro. Era o vale-tudo. As mãos duplas. O catch-as-catch-can com todas as linguagens, as “impurezas do branco”, o abrir as janelas para todos os insetos entrarem.

Reunião do Clube da Madrugada na Praça da Polícia para dar posse aos novos membros

A era dos caciques, caudilhos ou simplesmente xerifes literários, com suas ordens-unidas estéticas, estava definitivamente encerrada.

O momento, naquela época, pedia mais consensos, sindicatos (em vez de sindicância), e o poder cultural era patrimônio geral, estava em todas as mãos e cabeças e não havia mais recibos, contas e obrigações a serem pagas e resgatadas ao tesouro da inteligentzia de ditadores ou a ditaduras de gabinete de qualquer espécie e formação.

Isso indicava, talvez, o encerramento do ciclo “Madrugada” como poder, enquanto ortodoxia, já que o pluralismo das tendências de tal maneira tinha se cruzado e se imposto que qualquer sectarismo não mais seria aceito.

Foi essa a revolução literária causada pelo “Caderno C”.

Não fiquei para ver o fim do suplemento, já então sendo editado pelo poeta Aldisio Figueiras.

Meses antes, acompanhando Antonio Paulo Graça e João Bosco Ladislau, eu havia me transferido para o “Suplemento JC”, do Jornal do Comércio, que começara a ser editado pelo poeta Narciso Lobo e que, de certa forma, levaria às últimas conseqüências, políticas e estéticas, a revolução iniciada pelo Cláudio Barbosa.

O que causou o fim do “Caderno C”?

Uma sacanagem genial do Joaquim Marinho, com a cumplicidade do editor Aldisio Figueiras, aliada à hipocrisia de nossas elites.

Colaborador e representante comercial da revista Status, em Manaus, Joaquim Marinho recebia antes de todo mundo a edição que só estaria nas bancas depois de uma semana.

Uma das edições trazia uma matéria de quatro páginas com o empresário Thomé Mestrinho, irmão do então governador Gilberto Mestrinho, vinculando-o ao jogo do bicho (o que todo mundo sabia) e à exploração de um cassino clandestino no Rip Show Club (coisa que só a elite sabia, já que não saía das mesas de bacará do cassino).

Thomezão era presidente de honra do GRES Andanças de Ciganos, do qual eu fui um dos fundadores, e sempre foi um homem digno. Tenho por ele, até hoje, uma imensa admiração e carinho.

Joaquim Marinho e Aldisio resolveram dar um furo na concorrência e divulgaram a embaraçosa matéria no jornal, antes de a revista Status chegar nas bancas.

Colocaram apenas um título criativo, que para muita gente soou como provocação: “Assim caminha a humanidade”.

Qualquer cinéfilo de meia-tijela sabe que essa foi a engraçada “tradução” utilizada no Brasil para o clássico Giants, de James Dean e Rock Hudson.

Que eu saiba, Thomé Mestrinho não deu a mínima, nem para a matéria publicada na Status, nem para a chamada da mesma no “Caderno C”. Mas aquilo foi o atestado de óbito do suplemento.

O saudoso Umberto Calderaro ficou furioso e, pressionado pelos áulicos sobre uma possível retaliação do governador (quem conheceu o GM sabe que ele foi um dos políticos menos vingativos de nossa terra), encerrou a aventura.

Muitos dos órfão bandearam-se para o “Suplemento JC”, que ainda resistiria bravamente por quase três anos, e o espaço cultural de A Crítica voltou a ser a “Página Madrugada”, já que todos os articulistas foram substituídos por textos-cabeça da Seicho-No-Ie, Igreja Messiânica, Adventistas do Sétimo Dia, Fé Bahá'í, Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento e por aí afora...

Mas nada mais seria como antes.

O saloon lítero-cultural manauense havia sido arrombado de vez.

“Assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade”, cantaria o roqueiro Lulu Santos alguns anos depois.

Mas voltando à Banda de Ipanema. Era óbvio, também, que o primeiro e mais importante jornal de oposição ao regime militar depois do AI-5 tinha de nascer em Ipanema.

Lá se concentrava a maior quantidade de artistas e intelectuais por metro quadrado do Rio de Janeiro.

Uma das principais formações do Pasquim com Millôr Fernandes em pé, no centro, e Jaguar, Ziraldo, Paulo Francis e Sérgio Augusto, sentados

Alguns cartunistas, que gravitavam em torno de Millôr Fernandes (o mais experiente, que tinha acabado de fechar seu Pif-Paf), estavam desesperados, aflitos por um espaço onde pudessem manifestar sua indignação com a ditadura.

Jaguar, Fortuna, Claudius, Millôr, Ziraldo, Prósperi, mais Sérgio Cabral, Luís Carlos Maciel, Tarso de Castro e outros bebiam num barzinho da Cinelândia quando resolveram fundar um novo jornal.

Jaguar decidiu: “Vamos fazer um jornal pra baixar o cacete, então todo mundo vai dizer que é um pasquim. Vamos chamar ele de Pasquim de uma vez pra cortar a onda dos caras”.

O primeiro número chegava às bancas em 26 de junho de 1969.

Ninguém sabia se iria dar certo, mas deu. A tiragem inicial de 20 mil exemplares, que parecia exagerada demais, esgotou-se.

O Pasquim era um semanário de crítica de costumes, principalmente, em que pouco espaço cabia à política “explícita”.

Discutia drogas, feminismo, sexo, futebol, divórcio, bossa nova, cinema e encontrou seu público nos universitários e intelectuais que procuravam uma alternativa para se manter informados.

Uma das muitas frases que estamparam a capa do tablóide durante os anos 70 dá idéia da linha de contestação e deboche: “Imprensa é oposição. O resto é armazém de secos e molhados”.

Sem dourar a pílula, o semanário assumia a condição de “jornal ou panfleto difamador”, exatamente como os dicionários explicam a palavra pasquim.

Provocando a ditadura, o jornal foi o mais bem-sucedido da imprensa nanica nacional.

As entrevistas se tornaram antológicas. A primeira, ainda em 1969, com o colunista Ibrahim Sued, deu um furo: o general Médici seria o novo presidente do País.

Hoje comum, as entrevistas eram publicadas como haviam sido produzidas: com palavrões, perguntas e respostas se acumulando, e reações das mais diversas. Até isso surgiu do acaso.

Jaguar conta que, como Tarso de Castro e Sérgio Cabral sumiram após a entrevista com Ibrahim, ele mesmo datilografou tudo o que a fita da entrevista continha.

Criou-se o espaço então para o tom despojado das reportagens.

Outros bate-papos ficaram famosos, como o da atriz Leila Diniz, dada a quantidade de palavrões.

Como a redação e praticamente todos os colaboradores do jornal eram do Rio, as provocações com São Paulo eram constantes. Uma capa trazia o título “Todo paulista é bicha”, em tipos garrafais, e a “explicação”, em letras minúsculas, logo depois da palavra paulista: “que não gosta de mulher”.

Também famosas eram as frases de subtítulo que o Pasquim trazia a cada semana: “Um jornal sempre em alta graças ao nosso baixo nível” ou ‘”Tesoura sim, alicate não”, que provocava a censura e a tortura vigentes no País.

Foi nessa fase que o Pasquim atingiu seu recorde de mais de 200 mil exemplares vendidos.

No começo, o Pasquim era uma publicação comportamental. Mas a ditadura foi colocando o jornal contra a parede e, aos poucos, o Pasquim tornou-se mais e mais politizado.

Pela cartilha do AI-5, era necessária uma autorização do governo federal para criar uma revista. Exatamente por isso, a turma do Pasquim tinha criado um jornal.

Daí os militares inventaram uma lei posterior para censurar e controlar o Pasquim.

À medida em que a censura aumentava, o Pasquim intensificava sua postura crítica. É da tradição do humor impresso a luta contra a opressão.

Herdeiros de O Malho, A Careta e A Manha, jornais e chargistas que, em sua época, não deram sossego ao governo brasileiro, os humoristas do Pasquim sentiam a obrigação de se tornarem porta-vozes da indignação social brasileira.

Nas páginas do Pasquim, além do grupo fixo de jornalistas saindo e voltando para o jornal, trocando de função, brigando e se reconciliando com a redação, que incluía Henfil, Paulo Francis, Sérgio Augusto e Ivan Lessa (escrevendo de Londres), apareciam colaboradores eventuais, como Fausto Wolff e Ruy Castro.

Ziraldo achava que escrever no Pasquim era um privilégio em relação aos outros intelectuais. “A gente dizia o que queria, reclamava do governo, demonstrava nossa indignação. Era um espaço para exercer nossa criatividade. Não sei como eu teria atravessado aquele período cinzento sem o Pasquim, ficaria angustiado. O Pasquim era vital para nós”, explica.

E, graças a esse espaço, eles iam aos poucos denunciando os abusos da ditadura.

Tudo era controlado, vigiado, censurado. Pouca coisa escapava do crivo dos censores.

Os editores do semanário mandavam para Brasília material suficiente para fazer quatro jornais e o que passasse seria o Pasquim que chegaria às bancas.

O jeito era insinuar, entrelinhar, implicitar: qualquer alfinetada nos militares já era uma vitória.

Como ninguém falava nada, bastava a mais discreta das críticas, bem camuflada numa charge, para causar impacto.

O humorista Millôr Fernandes e o implacável crítico musical José Ramos Tinhorão

“Um dia perguntaram ao Armando Falcão, que era um ministro da Justiça dos mais reacionários que o Brasil já teve, se nós tínhamos alguma possibilidade de abertura, de voltarmos à democracia. E ele: ‘O futuro a Deus pertence’. Essa frase ficou famosa”, recorda Ziraldo. “Aí eu desenhei o Armando Falcão dizendo a frase para o repórter e apontando para o céu, onde estavam quatro estrelas em carreira. E quatro estrelas é general”.

Com a charge, Ziraldo dizia o que todos sabiam, mas ninguém podia falar: a volta à democracia estava nas mãos dos militares.

Era uma chargezinha qualquer, mas fez tanto sucesso que foi até transcrita no Congresso Nacional. Fazer humor debaixo do AI-5, de certo ponto de vista, era mais fácil do que hoje em dia.

Naquela época, todo o público tinha a mesma visão: os militares eram o “mal” e a sociedade civil era o “bem”. O Pasquim fazia uma piada e todos sabiam imediatamente quem eles estavam gozando.

“Agora se eu der um pau no FHC, alguma pessoa vai reclamar”, dizia Ziraldo, quando o semanário já estava em decadência. “Imagina, falar mal de um presidente inteligente, bonito daqueles. Não existe mais só uma opinião. Era mais fácil fazer humor naquela época, porque humor precisa de decodificação, precisa da cumplicidade de quem lê. Todo mundo tinha um pensamento mais ou menos uniforme, contra a ditadura, contra a opressão, contra os milicos”.

No Pasquim, os artigos e as charges ridicularizavam as autoridades, expondo de forma bem humorada (e crítica) o absurdo da realidade política brasileira. Não havia constrangimento em esculhambar os militares e os bons costumes da classe média.

Henfil tinha os seus Fradinhos, Jaguar desenhava Gastão, o vomitador, Luís Carlos Maciel divulgava a cultura hippie na seção Underground. Desrespeitavam os generais, os políticos, a religião, a história oficial.

Quando o Pasquim publicou uma brincadeira com Dom Pedro, às margens do Ipiranga, gritando “Eu quero mocotó!”, no famoso quadro de Pedro Américo, os militares encontraram um pretexto para enfraquecer o nanico jornal opositor. Prenderam a redação inteira.

E substituíram a censora, Dona Marina, que deixava passar qualquer coisa depois de alguns drinks.

Os militares esperavam que, tirando os jornalistas de circulação por algum tempo, o Pasquim desapareceria das bancas e seus leitores iriam, naturalmente, perder o interesse.

Mas na semana seguinte e durante todo o período em que estiveram encarcerados (de novembro de 1970 até depois do carnaval), o Pasquim continuou circulando normalmente, trazendo artigos de dezenas de colaboradores, como Carlinhos Oliveira, Chico Buarque, Rubem Fonseca, Odete Lara, Antônio Callado, Gláuber Rocha, quase toda a intelectualidade carioca.

“O golpe militar era uma bagunça naquela fase, era subdesenvolvido”, afirma Ziraldo. “A prisão de jornalistas era uma coisa escrota. Qualquer coronelzinho que comandava meia tropa mandava prender quem ele não gostava. Qualquer um podia prender a gente. Para descobrir quem tinha dado a ordem foi uma praga, ninguém sabia. Era uma zona. O golpe também era essa bagunça brasileira”.

Aquela foi apenas a maior de inúmeras outras prisões. A censura agia sem nenhum critério. O policial via os jornalistas do Pasquim cercados de mulheres lindas (as famosas musas do Pasquim, que apareciam na capa ou na seção “Dica de Mulher”) e os prendia, segundo Ziraldo, por inveja.

“Os milicos perderam a oportunidade, se tivessem boa intenção, de compreender e transformar este país”, diz ele. “Podiam fazer o que quisessem e fizeram essa merda que está aí. Isso tudo é resultado de 20 anos de ditadura, a violência, a miséria, o inchaço das cidades”.

O Pasquim incomodava demais as autoridades. Era preciso cada vez mais criatividade para driblar a censura.

Era um jogo perigoso: os humoristas já estavam se acostumando com as prisões e ameaças por telefone. Chegaram a abrir uma carta bomba, mas o plástico do explosivo estava seco.

Em 1980, uma nova onda de atentados direitistas incendiava e explodia bancas que vendessem jornais alternativos, a chamada imprensa nanica. O Pasquim era citado nominalmente nas ameaças.

No Brasil inteiro, cerca de metade dos pontos de venda resolveram não repassar os jornais de oposição por causa das intimidações. Foi uma das razões para o Pasquim começar a afundar.

Logo que os militares deram uma afrouxada na liberdade de expressão, surgiram jornais específicos para cada um dos diferentes grupos de leitores do Pasquim.

Sindicatos, comunistas, vanguardas artísticas, todos tinham seu próprio jornal. O Pasquim já não era mais unanimidade.

Sérgio Jaguaribe, o Jaguar, o único da equipe inicial que se manteve no Pasquim até a morte do jornal, disse numa palestra na Bahia, em 1981: “A moda nos meios intelectuais é falar mal do Chico Buarque e do Pasquim”.

Jaguar fez questão de segurar o jornal até debaixo das piores condições, quando ninguém queria ajudar, quando o jornal estava chato, quando tinha poucos leitores, quando diziam que o Pasquim já havido cumprido sua missão. Jaguar, suportando todas as pressões, manteve o jornal vivo.

“Haveria um imenso suspiro de alívio na grande imprensa brasileira se o Pasquim fechasse, porque era um jornal que sacaneava a desinformação que a grande imprensa passa para o público”, dizia o humorista.

No começo dos anos 80, Jaguar contou com o auxílio de Reinaldo, Hubert e Cláudio Paiva (que mais tarde fundariam o Planeta Diário) para tocar o jornal.

O Pasquim resistiu durante um longo tempo: conseguiu ridicularizar quatro presidentes militares e dois civis. Foram 22 anos de oposição, até fechar definitivamente, em 1991.

Ajudou a renovar a imprensa brasileira, tornando-a menos engravatada. E ofereceu à juventude esclarecida brasileira um jornal que, em plena ditadura militar, podia ser carregado debaixo do braço com orgulho. Não foi pouca porcaria.

Com mais de 25 anos de atividade, o jornal Papa-Figo é quase uma instituição pernambucana. Quase, pois se fosse certamente iria contra a verve anarquista que a guiou por mais de 300 edições, um programa de TV e, em breve, no site www.papafigo.com.

Em junho de 2010, para comemorar este primeiro quarto de século, o editor Manoel Bione bancou do próprio bolso uma edição especial retrospectiva, com praticamente todos os números do Papa-Figo, encadernados em dois livros cartonados, mais dez pôsteres do cartunista Miguel e um DVD com depoimentos de fundadores, admiradores e colaboradores como Jaguar, Nani, RAL, Samuca, Paulo Bruscky, Tarcísio Sete, Jomard Muniz de Brito e o cantor Falcão.

O jornalista e cartunista Manoel Bione, atual chairman do Papa Figo

O conjunto, impresso na Companhia Editora de Pernambuco, vem acomodado em uma caixa gigante.

O valor histórico da publicação, que repassa a história recente sob o ponto de vista do humor cafajeste, é incontestável. Na sessão "Papa-Figo Recomenda", por exemplo, há espaço publicitário para o sebista Pedro Américo e para filmes em cartaz no Teatro do Parque e no extinto Cine Bajado da Praça do Carmo (Olinda).

O Papa-Figo começou a circular em agosto de 1984, no formato tabloide, encartado no Jornal da Semana, editado por Nagib Jorge Neto.

O cartunista RAL, considerado por Jaguar um dos melhores do mundo

Na origem está a vontade dos cartunistas Romildo Araújo Lima (aka “RAL”) e Paulo Santos de fazer uma publicação de charges e cartuns.

“Fazíamos a Xepa, que não durou muito. Na mesma linha de pensamento, surgiu o nome Prato Feito, ou PF. Aí Paulo Santos falou: ‘Papa-Figo’ e fez o primeiro desenho, inspirado no mascote do Pasquim, o rato Sig. Depois eu desenvolvi o desenho”, conta RAL.

Enquanto isso, Bione voltava de São Paulo, com o desejo de fazer um jornal que parodiasse a grande imprensa.

“Com Amin Stepple, Geneton Moraes Neto, Manuel Costa, Clériston e Paulo Santos fizemos O Rei da Notícia, que durou apenas três números. RAL estava ilustrando um livro com texto de um amigo, José Teles, que na época trabalhava na Caixa Econômica. Com ele, formamos um trio que era imbatível”, conta Bione.

RAL seguiu no Papa-Figo até 1994. “Terminei minha gestão porque meu fígado não aguentava mais”, brinca o artista.

Teles seguiu até 2000, tendo assinado boa parte dos textos até meados dos anos 1990.

Depois disso Bione passou a contar com colaboradores fictícios como Ivan Pé de Mesa, que assina a coluna Sociedade Pernambucana.

De lá para cá, o Papa-Figo assumiu formatos, mídias, periodicidade e tiragens variadas.

“Na eleição municipal de 2000, fizemos uma edição de 5 mil cópias com um pôster colorido de Roberto Magalhães posando de Mona Lisa. O pessoal do PT gostou tanto que mandou rodar mais 10 mil e ainda imprimiu a imagem em camisetas”, lembra Bione.

No entanto, o jornalista nega qualquer inclinação partidária no periódico, que inclusive, ostenta o título de “o único com voto de repúdio da câmara dos vereadores” e o lema “o Papa-Figo não poupa ninguém”.

“No fim dos anos 80, recebi ameaças de uma turma que se identivicava como de Collor, porque fizemos um perfil dele com o título o candidato que cheira bem”, diz Bione.

Entre as paródias estão a do Rock in Coque, promovido pelo empresário Roberto Mendingo e a cobertura do Festival de Cannes, por Kleber Mão de Onça.

Mas muito antes de serem os reis das noites de terças-feiras na Rede Globo, os sete marmanjos do Casseta & Planeta já levavam a vida no riso – e fazendo piadas bem mais sujas e pesadas.

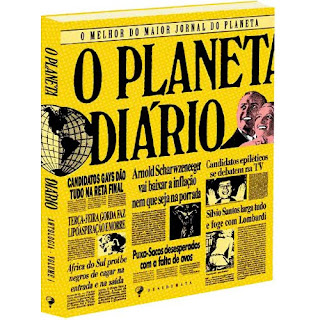

Nos anos 80, eles revolucionaram o humor no comando do jornal O Planeta Diário (feito por Hubert e Reinaldo, mais Cláudio Paiva, que saiu do grupo) e da revista Casseta Popular (produzida por Beto Silva, Bussunda, Claudio Manoel, Hélio de la Peña e Marcelo Madureira).

O Planeta Diário começou em 1984, vendido de mão em mão na praia. Mas era tão bom e ousado que, um ano depois, a tiragem superou os 100 mil exemplares.

Em meio a manchetes esdrúxulas, diagramação trash e textos de esculacho, O Planeta Diário refletiu a essência de uma década.

Um tempo em que a liberdade voltou a estar dentro da lei depois de 20 anos de ditadura, e ninguém sabia ao certo o que fazer com tanto livre-arbítrio.

O resultado estava em suas páginas: muita mulher pelada, pelada, palavrões, críticas ao governo e aos militares, numa época em que isso ainda chocava.

Em janeiro de 1986, Hubert, Reinaldo e Cláudio Paiva apareceram nas páginas amarelas da revista Veja.

A Casseta Popular nasceu como um fanzine na Faculdade de Engenharia da UFRJ em 1978, mas só virou uma revista de verdade 8 anos depois.

Beto Silva, Hélio de La Peña, Marcelo Madureira, Claudio Manoel e Bussunda faziam um humor tão escrachado que logo ficaram amigos do trio do Planeta, que passou a publicar a revista do quinteto.

Alguns anos depois, eles fundiram as duas publicações em um mesmo conglomerado, batizado de “Casseta & Planeta” e acabaram indo trabalhar na Globo.

Além de jornal, revista e TV, os sete ainda tinham tempo de viajar o Brasil fazendo shows para promover seus discos de (muito) humor e (pouca) música.

Os caras tinham até uma loja, a Casseta Shopping Show, que vendia camisetas de sucesso.

Certa vez, o Planeta causou indignação ao fazer uma apimentada “entrevista” com a Virgem Maria, com perguntas como: “O que um homem deve fazer para ser bom de manjedoura?”

Foi aberta uma queixa-crime e o trio teve de ir à delegacia depor. “Mas no fim saímos sem ser fichados”, lembram eles.

A estréia na TV foi num especial de fim de ano da Bandeirantes, em 1987: o Wandergleyson Show.

Reinaldo e Hubert foram chamados para criar o programa e convidaram Marcelo Madureira para ajudá-los.

Os humoristas não apareciam em cena. O protagonista era o ator Luiz Fernando Guimarães.

O maior momento da história da Casseta foi em 1988, quando lançou a candidatura do macaco Tião a prefeito.

O bicho vivia no zoológico do Rio e seu primeiro comício reuniu 4.500 pessoas.

Como não havia urna eletrônica, muita gente votou de fato em Tião, que acabou em 3º, com 9,5% dos votos.

Uma das grandes atrações do Planeta era o “dono” do jornal, o fictício Perry White.

O cara virou autor de livro e até colunista da Folha de S. Paulo.

Mas a DC Comics, dona dos direitos autorais das histórias do Superman, quis briga: afinal, Perry White é o nome do dono do jornal em que Clark Kent trabalha...

Os sete redatores também foram responsáveis por alguns dos textos mais irreverentes do antológico “TV Pirata”, que ficou no ar de 1988 até 1992.

Com o fim do programa, eles lançaram “Dóris para maiores”, apresentado pela ex-modelo Doris Giesse, e que alternava quadros fixos, como a robô Dorfe.

Naquela época, eles diziam que o seu trabalho era “humorismo verdade e jornalismo mentira”.

Ainda em 1992, a Rede Globo lançou o programa “Casseta & Planeta Urgente!”, com a apresentação da jornalista Kátia Maranhão.

O sucesso veio rápido, e os humoristas se tornaram grandes estrelas da TV, fazendo muito sucesso com o público.

Mas o mais popular foi, sem dúvida, Cláudio Besserman Vianna, o Bussunda.

Com seu estilo desleixado e bonachão, Bussunda ficou conhecido por suas imitações de pessoas famosas, como o jogador Ronaldo e o presidente Lula, além de personagens originais, como o Marrentinho Carioca, jogador do pior time de futebol do mundo, o Tabajara Futebol Clube.

Em 1994, Kátia Maranhão deixou o programa e deu lugar à apresentadora Maria Paula, ex-MTV.

Aos poucos, ela se integrou ao grupo e conquistou os colegas e o público com imitações de atrizes famosas, como Deborah Secco e Letícia Spiller. Com isso, ela se tornaria mais uma “casseta”.

O “Casseta & Planeta” fez sátiras a programas e novelas da TV Globo e contou com a participação de artistas da casa, como a apresentação de Xuxa Meneghel, em 1997.

Um de seus grandes sucessos foi a criação das Organizações Tabajara, com seus produtos estranhos e muito divertidos.

Houve até uma exposição de artigos que eram exibidos na TV, no Rio de Janeiro.

Os “cassetas” criaram também o Grupo Capivara, um rival do Tabajara, cujo principal destaque era Seu Creysson, o dono da empresa.

Interpretado por Claudio Manoel, fez muita gente rir com seu jeito de falar: “Eu agarantio!”, era um dos bordões de Creysson.

Durante as Copas do Mundo de 1994, 1998 e 2002, o grupo foi aos países-sede dos mundiais e gravou seus quadros, procurando mostrar um lado engraçado do evento.

Mas, em 2006, durante a Copa realizada na Alemanha, Bussunda passou mal após uma partida de futebol e morreu.

O golpe foi sentido por todos da equipe, que resolveu continuar com o programa, mesmo sem a presença do humorista.

O “Casseta & Planeta” prosseguiu com seus quadros humorísticos durante os anos seguintes, sempre nas noites de terça-feira.

No final de 2010, os humoristas decidiram encerrar o programa, mas garantem que não vão parar.

Em seu site oficial, eles deixaram mensagem, dizendo que vão entrar em férias coletivas, mas que o grupo continua unido e coeso.

Eles prometem, já para 2011, um novo projeto. Resta esperar para saber o que eles vão aprontar nos próximos anos.

Como diria o saudoso Bussunda: Fala, sério!

Surfando na mesma onda de esculhambação generalizada que marcava a década da abertura, eu e Mário Adolfo voltamos a galopar o Rocinante e publicamos o número zero do jornal humorístico Candiru, em junho de 1986.

A única coisa séria no jornal era uma entrevista de quatro páginas com o lendário jornalista Octávio Ribeiro, o “Pena Branca”.

Ele estava em Manaus, buscando o fio da meada que ligava os narcotraficantes colombianos aos guerrilheiros das FARC – e esse fato seria comprovado no final dos anos 90.

Foi a última entrevista do homem. Pena Branca morreu de câncer em maio e o jornal só pôde ser lançado em junho.

No dia do lançamento, no Bar do Armando, o poeta Aldisio Filgueiras, responsável pela apresentação do tablóide, conseguiu a suprema façanha de lançar um exemplar tão alto, que ele se enroscou no ventilador de teto do boteco e ficou lá, a noite inteira, fazendo um barulho exasperante.

O português ficou puto da vida.

O economista Theodoro Botinelly recitou quase todos os versos de “A Tabacaria”, de Fernando Pessoa, mas nem assim o Armando ficou calmo.

Uma zorra total que só acabou por volta das 5 da manhã.

O jornal causou tanta polêmica, que quase o Mário Adolfo perde o emprego no jornal A Crítica. Só não foi demitido porque era dirigente sindical.

Mas foi impedido de editar o suplemento infantil “Curumim”, um trabalho que já fazia há vários anos e que só retomaria tempos depois, quando foi trabalhar no Amazonas Em Tempo.

Apesar de tudo, conseguimos esgotar a edição de 2 mil jornais em menos de um mês, mas, aí, não encontramos nenhuma gráfica disposta a rodar o número um e tivemos de dar uma parada estratégica.

Nesse meio tempo, nosso tesoureiro e diagramador, Jorge Estevão, sumiu com o dinheiro apurado e nunca mais foi visto em Manaus. Dançamos legal.

Em agosto de 1986, nós fundamos o Coletivo Gens da Selva e, no mês seguinte, publicamos o tablóide Miratinga, diagramado pelo artista plástico Arnaldo Garcez.

Seu foco era fazer um mix entre os movimentos de vanguarda (dadaísmo, surrealismo, poesia práxis) e a cultura da periferia, com doses cavalares de humorismo costurando tudo.

Rodado no parque gráfico do Jornal do Comércio, o Miratinga durou apenas três números porque o gerente da gráfica o considerou “muito obsceno e anarquista”.

Em retaliação, nós deixamos de pagar pela impressão da última edição.

Nos anos 90, eu e Mário Adolfo, com a colaboração de Sergio Figueiredo, Sergio Figueiredo Jr. e Engels Medeiros, ainda publicamos mais três números do Candiru, todos eles com lançamento festivo no Bar do Armando, antes de fazer uma parada estratégica que dura até hoje.

Mas no início de 1987, com Heloísa Cardoso, Celito, Manuel Batera, Afonso Toscano e Mário Buriti na linha de frente, os biriteiros do Armando resolveram criar a Banda Independente Confraria do Armando (BICA).

O nome foi sugerido pelo advogado Sérgio Litaiff, que depois foi meu companheiro de batente no semanário Maskate, nos anos 2000.

Quem teve a brilhante idéia de usar como fantasia aqueles dois itens exclusivos do vestuário do Armando (a risível camiseta sem manga, que ele usava sob o jaleco, e a bisonha cueca samba-canção, que ele lavava a cada quinze dias) foi o irreverente jornalista Eduardo Gomes, o “Gonzaguinha”, ex-secretário de Comunicação da Prefeitura de Manaus.

Impedidos de publicar nossas diatribes na mídia convencional, eu e Mário Adolfo logo nos engajamos na ala de compositores da nova banda carnavalesca.

O hino oficial da BICA, da dupla Celito-Afonso Toscano, diz o seguinte: “Na Banda Independente Confraria do Armando/ Tá todo mundo dando/ Tá todo mundo dando/ Dando alegria para esse pessoal/ Que quer fazer o verdadeiro carnaval/ Não tem Baile de Gala/ Nem tem Baile da Chica/ Vem brincar na BICA/ Vem brincar na BICA/ De camiseta e samba-canção/ Vamos dançando ateus e cristãos/ Nosso estandarte é uma cueca/ De cebola e mortadela/ Será que é do Armando?/ Será que é do Cancela?”

E aqui cabe um registro histórico.

Realizado sempre na Segunda-feira Gorda, o Baile de Gala do Atlético Rio Negro Clube foi o mais chique, sofisticado e badalado baile carnavalesco da cidade durante os anos 50, 60 e 70.

O traje dos homens era, obrigatoriamente, o “black-tie”, ou seja, smoking preto, gravata borboleta e faixa escura, camisa branca e sapatos e meias pretas.

As mulheres podiam usar fantasias de luxo ou vestidos de baile ultrarequintados, cujos modelos exclusivos eram pinçados diretamente das páginas das revistas importadas Vogue, Elle e Cosmopolitan.

Era uma festa feita exclusivamente para a elite e os endinheirados locais.

No campo oposto, estava o Baile da Chica.

A lendária Chica Bobó foi uma das mais famosas cafetinas da cidade.

Nos anos 60, ela montou sua “casa de tolerância” na estrada da Ponta Negra, entre os lupanares Mansão das Brumas e Floresta’s.

Alguns anos depois, ela se mudou para uma chácara situada em frente ao atual Aeroclube.

Seu covil foi muito freqüentado por empresários e políticos, que iam ali traçar, além das garotas, a célebre “galinhada” preparada pessoalmente pela proprietária.

Feito de galinha caipira criada solta no terreiro e abatida na hora, o prato era uma espécie de “caldeirada”, com bastante água, cheiro verde, cebolinha e chicória.

Numa época em que o “bobó” (pulmão) do boi era considerado comida de cachorro, a quituteira Chica Bobó fazia um “picadinho de bobó à moda da casa” melhor do que qualquer sarapatel de tartaruga. Não ganhou o apelido por acaso.

As garotas da Chica Bobó eram mulheres bonitas, refinadas, cultas, elegantes e inteligentes. Foi o que se teve em Manaus de mais próximo de uma gueixa japonesa, com a vantagem do rebolado tupiniquim.

Além disso, elas costumavam receber os clientes garbosamentes trajadas em imaculadas fardas colegiais dos mais famosos colégios da época (Estadual, IEA, Dorotéias, Auxiliadora), tendo como acessórios livros do Domingos Paschoal Cegalla, Jairo Bezerra, Tábuas de Logaritmos e cadernos espirais de quatro matérias.

Para quem cultivava o fetiche recorrente de abater “uma linda normalista”, era um prato cheio.

Na verdade, as garotas tinham, no máximo, o curso primário incompleto. Mas eram diplomadas em outras artes.

O Baile da Chica, realizado na Terça-feira Gorda, era disputado a tapas.

Nesse dia, eram as garotas que escolhiam os clientes e não cobravam nada em troca. A bebida era de graça. Qualquer pé-rapado podia entrar no puteiro e se divertir.

Chica Bobó ainda resistiu bravamente nas décadas seguintes, mas teve de fechar as portas de sua casa há alguns anos, depois que Manaus se tornou uma cidade universitária (atualmente, são 18 universidades, entre públicas e privadas).

Não agüentou a “concorrência das amadoras”, segundo suas próprias palavras...

Em 1988, por problemas de saúde na família do Armando, a banda não desfilou, limitando sua festa carnavalesca a uma comportada guerra de talco dentro do bar.

A partir do ano seguinte, aquela coisa meio pueril e descompromissada foi deixada de lado e a banda adquiriu sua faceta de biombo político da sociedade.

Em 1988, numa eleição histórica, Artur Neto Havia derrotado o ex-governador Gilberto Mestrinho e conquistado a Prefeitura de Manaus.

O compositor Américo Madrugada não deixou por menos e “reescreveu” a lendo do boto-tucuxi: “Na época do tititi/ Boiava em Manaus o boto-tucuxi/ Um tremendo fariseu/ Dizendo que reinava até o ano 2000/ Mas o tempo se passou/ A história não se repetiu/ Foi o rei Artur que falou/ Lugar de boto é lá para o fundo do rio/ Foi pra lá... / Foi pra cá... / Não se deu bem/ Porque não soube/ Urna emprenhar”.

É evidente que, durante a cantoria, os 5 mil foliões tiravam a sua casquinha: a parte “lugar de boto é lá para o fundo do rio” virava “lugar de boto é lá pra puta que o pariu”.

Na época, Gilberto morava em São Conrado, nos fundos do Rio de Janeiro. A ironia cortante tinha tudo a ver.

O compositor, talvez sem querer, havia cometido uma peça histórica.

Em 1990, Gilberto Mestrinho daria a volta por cima e voltaria ao governo tendo como símbolo o “boto navegador”.

Não, ele nunca mandou dar uma surra no Américo Madrugada. O senador sempre teve senso de humor.

Também não sei quando, como ou por que a quizumba começou.

Só lembro que um determinado dia, no Bar do Armando, eu evitei que o artista plástico Jorge Palheta, meu amigo de infância, cortasse a garganta do compositor Américo Madrugada com um casco de garrafa.

Foi um custo tirar a “arma” da mão do Palheta.

O motivo? Uma marchinha que passou a ser o “hino de aquecimento” da banda: “Está chegando a hora/ Vou dar a dica/ Chegou Palheta/ Vai entrar na BICA/ Vou de tamborim, de cuíca/ Vou levar você para minha BICA/ Vai com Armando na BICA brincar/ Vai todo mundo na BICA sambar/ Chega de tocar cuíca/ Palheta agora vai dançar/ Na minha BICA”.

Nesses anos todos de “folia portuguesa”, muitos biqueiros resolveram conhecer o segundo andar sem nos consultar. Essa pequena obra tem a pretensão de homenageá-los.

As matérias que abarcam cada desfile foram publicadas como saíram nos jornais, com todos os erros e contradições feitos no calor da hora. No mais, boa viagem.

Seja lá quem for o incompetente dono desse Blog, quero lhe enforma que você é um desenformado, pois não sabe nada Sobre o ex-Deputado Ricardo Moraes ... e outra ele não foi expulso coisa nem uma , e nos dias de hoje ele é uns dos caras MAIS emportantes na Cidade de Manaus , pois o mesmo esta envolvido em trazer o polo naval praca . sem mais ; s

ResponderExcluiremportante é meu pau, zé buceta!

ResponderExcluir